1

全国の買取店やリサイクルショップ等、リユース業者様からのご依頼があります!

行政書士リーガルプラザは酒販免許の取得サポートをする傍ら、横浜市内にリユース店舗を経営しており、リユースの現場を知り尽くした行政書士事務所です。

酒販免許を取得するための要件や買取・販売事例を熟知しており、実際に数多くの買取店舗様の酒販免許の取得のサポートをしております。

同じリユース業界の仲間として、ぜひリユース業界を盛り上げていきましょう!

2

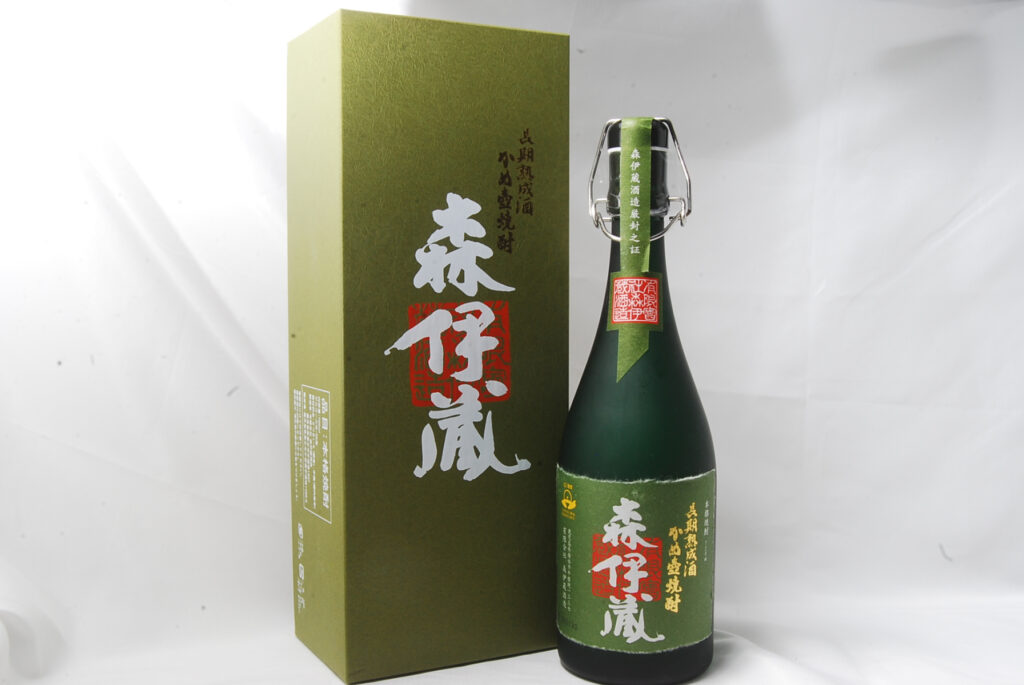

リユース事業者様の酒販免許取得実例

- 事業内容:リサイクルショップ

- ご依頼内容:通信販売+一般酒販免許

- 取得の経緯:店舗にお酒の持ち込みが増え、それに対応するため。また、国産酒を店頭またはインターネット上で販売するために通信販売に加え一般の酒販免許も取得

お客様の声

酒販免許を取得したことにより堂々とお酒を買い取ることができるようになりました!また、国産酒も条件付きでネット販売ができるとは知りませんでした。西洋酒だけでなく国産酒も買取の対象になったことで、売り上げの拡大に期待が持てそうです!

3

よくあるご質問

お酒を買い取るのに酒販免許は必要?

お酒を販売するための「酒販免許」なのはわかるけど、お酒を買い取るときも必要ですか?

お酒の買取に酒販免許は必要ありません。もっと言えば、古物商許可証も必要ありません。

あ、そうなんですね。それはなぜですか?

お酒の中身は「消費財」に該当し、古物たり得ません。従ってお酒は古物商がなくても買い取れます。ただし、「レアなお酒のボトル(中身なし)」のような場合、ボトルそのものは古物に該当します。ですので中身のない、いわゆる空き瓶を買い取る場合は古物商許可証が必要となります。

インターネットオークションにお酒を出品したいのですが。。

インターネットオークションにお酒を出品するときも、やはり酒販免許は必要ですか?

例えば人からもらったもので、いらないお酒をネットオークションに出品するなどの場合は、継続的な取引とはみなされないので酒販免許は必要ありません。

ただし、買取店が不特定多数の客から酒類を買取り、継続的にネットオークションに出品・販売をするような場合は酒販免許は必要です。この場合、ネットオークションなので「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

他に気をつけることはありますか?

商品ページや購入申し込みページ、或いは商品の納品書などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を記載する必要があります。(原則10ポイントの活字以上の大きさの日本文字)

国産酒をインターネットで販売するためには?

国産ウイスキーや焼酎をインターネットで販売したいと思うのですが、どうすればいいですか?

通信販売酒類小売業免許(以下「通信販売」)と一般酒類小売業免許(以下「一般」)を同時取得しましょう。通信販売で対象となるお酒は外国酒がメインであり、このままでは国産の有名メーカーのお酒を取り扱うことはできません。

しかし、一般では同一都道府県内であれば通信販売も可能です。ですので、国産の有名メーカーのお酒をインターネットで販売ためには、通信販売とともに一般も取得し、そのうえで「○○県限定発送」といった注釈をつけて出品するといいでしょう。

ちなみに、例えば最初に通信販売を取得し、後から一般も取得(追加)することを、取り扱う種類の範囲を広げるという意味で「条件緩和」と呼ばれます。

酒類卸売業免許について

現在リサイクルショップを経営していまして、これから新たに卸売業免許を取得しようともうのですが、通信販売や一般の小売業免許と違うところはどんなところですか?

まず、卸売業免許の場合は仕入れ先と販売先がそれぞれ酒販免許を持った業者でなければなりません。リサイクルショップの場合、卸先は酒販免許を持った業者であることもあるかと思いますが、仕入れ先については一般顧客から仕入れるのが通常だと思います。しかし、卸売業免許はその仕入れ先についても酒販免許を持った業者である必要があります。

もっと言えば、仕入れ先については「酒類製造業免許」か「酒類卸売業免許」を持った業者でなければなりません。一方卸先については「酒類卸売業免許」か「酒類小売業免許」を持った業者である必要があります。

輸出入酒類卸売業免許を取得するにあたって、気をつけるポイントとかはありますか?

添付書類の一つとして、相手方(輸出先あるいは輸入元)との取引承諾書が必要となります。これは決められたフォーマットはありません。要は自社と相手方(取引先)との取引が確実に行われる旨を税務署が分かるように作成しなければなりません。また、お酒以外の商材の輸出入をしている場合はそれも是非PRしましょう。それ以外は特に他の酒類卸売業免許と変わりはありません。

「自己商標酒類卸売業免許」とはどんなものですか?「酒類製造業」とは違うのですか?

まず、酒類製造業とはお酒を造ることです。それに対して「自己商標酒類卸売業免許」とは、蔵元などとタイアップして、自社のラベルを張って卸売りをするという免許です。一般消費者に小売りしたいところですが、小売りはできません。酒販免許を持った業者に卸売りをするしかできません。いわゆる「コラボ商品」を世に出したいといった場合は、この「自己商標酒類卸売業免許」が必要となります。また、必要な添付書類はケースバイケースです。蔵元とのタイアップである場合は蔵元との取引承諾書も必要になるかと思います。

4

リユース事業者が取得したい酒販免許はこの2つ!

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。

- 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。

- 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。

- カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。

- 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。

- 取り扱う酒類に制限はありません。

- 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。

- 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。

販売形態としてはネット上での販売(通信販売)となるケースが多くなると思いますが、リサイクルショップ等店頭で販売するケースは通信販売に加えて一般も取得される方もいます。また、販売制限付きではありますが国産酒をネット上で販売するために、通信販売に加えて一般を取得する方も多くいらっしゃいます。通信販売と一般を同時取得される方や、まずは通信販売を取得して、そのあとで一般を追加する条件緩和をされる方も、すべて弊所で対応可能です。ぜひご相談ください。